- QC活動とはなにか?

- 2022年度の府中病院におけるQC活動

について詳しく紹介します。

①QC活動ってなに?

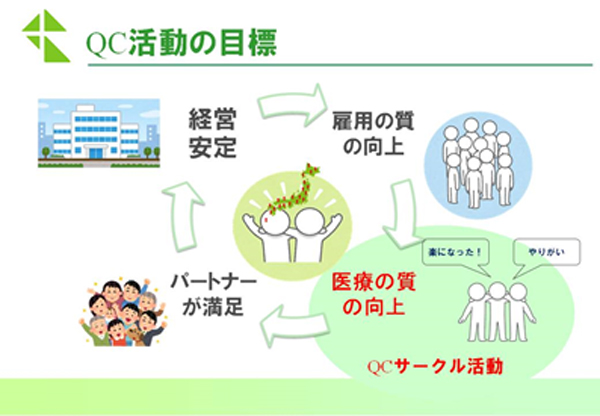

1)QC活動の目的は「医療の質」を高めること

「質」の高いサービスとは、皆さんの期待を上回り、満足していただけている医療・福祉サービスを提供できている状態のことです。

例えば

- もっと安心して手術を受けてもらうにはどうしたらよいのだろう?

- 皆さんの負担をもっと減らすためにはどうしたら良いのだろう?

- こういうことができていれば、さらに満足していただけるのではないか?

このように、医療や福祉のサービスを受けていただく皆さんに満足した医療・福祉サービスを提供するためのカイゼン活動が、QC活動です。

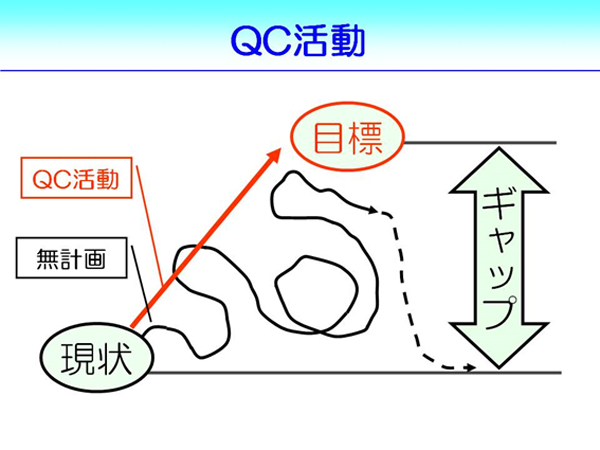

2)QC活動は科学的・論理的・継続的に【カイゼン】する

-

QC活動は科学的

QC活動では思い込みや、行き当たりばったりではなく、しっかりと「データ」に基づいて科学的・論理的に考えることを重視します。

例えば不良品率は全体の何%なのか?どの作業工程でみられるのか?といった具合に、数値化しグラフに表したりして判断します。

-

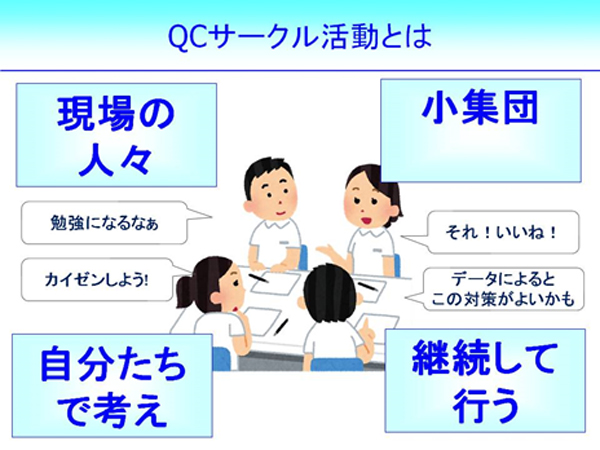

QC活動は現場主義

QC活動は現場で働く人々が3~5名程度の小集団;サークルを作って行われます。

上司から言われたとおりに動くのではなく現場で働く人達が「もっとこうしたらええんちゃう?」と相談しながら【カイゼン】活動を行うのです。

-

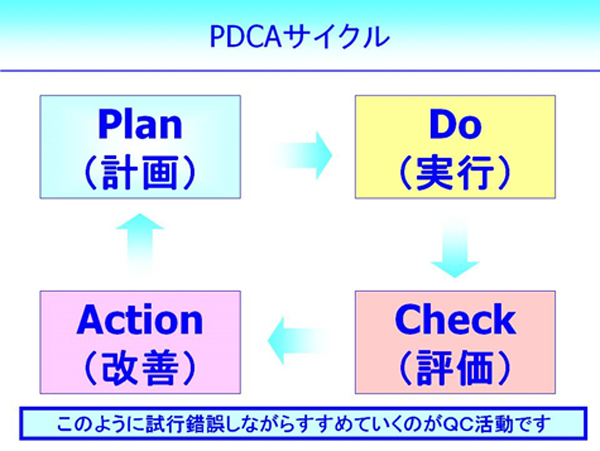

QC活動に終わりなし

QC活動は常に行われます。

QCサイクルではPDCAサイクルと呼ばれる方法を重視します。

データに基づき課題を分析し、カイゼン活動を繰り返し、絶え間なく行うので「サイクル」という名前がついています。

PCやスマートフォンが常にアップデートを繰り返しながら、さらに便利なものになっていくのと似ていますね。

このような絶え間のない「質の向上」が最高の医療に繋がります。

このようにして

これらによって「最良の医療を提供する」ことを目指しています。

このようなよい循環を作っていくのがQC活動です。

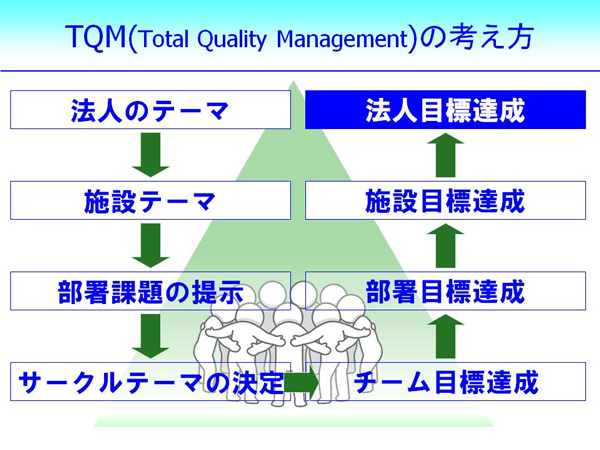

3)QC活動による【カイゼン】は組織的に行う

改善活動は現場の人々が主体的に行うものですが、それぞれが自由に行えば良いものではありません。

たとえば自動車でもデザイナー、エンジニア、工場での作業員、部品メーカーなど数多くの工程や専門家が存在しますが、それぞれが勝手にカイゼン活動を行っても、ちぐはぐな車になるでしょう。

医療でも同様で、「医療の質」を高めていくためにはさまざまな側面から、たくさんの部署の改善活動を統合してベクトルを合わせてカイゼン活動を行っていくことが大切です。

このように組織全体で改善活動をマネジメントしていく考え方のことをTQM(総合品質管理)といいます。

TQMの考え方に基づく、QC活動を発表する場として「医療の改善活動」全国大会が開催されています。

2021年度には、当法人の亀山理事長を大会長に開催されました。

https://tqmh.jp/forum2021/index.html

TQM活動のためには【カイゼン】の文化が組織に根付いていることが必要と言われています。

生長会・悠人会では各施設でQC活動の発表会が毎年行われています。

さらに優秀な演題は、法人内の職員が集まる場で発表され、カイゼンのアイデアが共有されています。

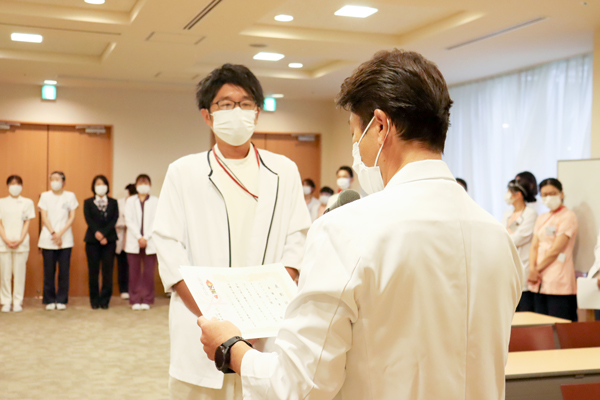

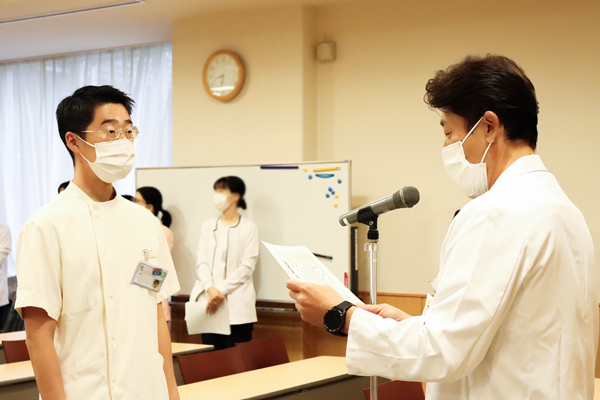

SC21での「QCサークル活動発表会」の様子

このように現場の全員に組織的に「カイゼン」が浸透していることが当法人ならびに府中病院の強みであると言えます。

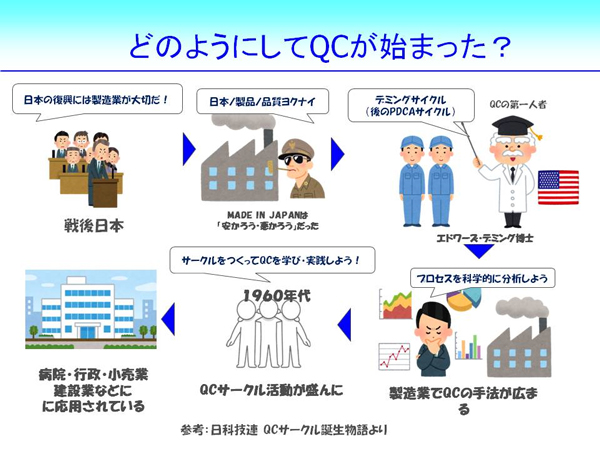

4)QC活動はどのようにしてはじまった?

日本の電化製品や自動車は品質がよく、海外でとても人気があります。

いわゆる「メイド・イン・ジャパン」が生まれる原動力となったのがQC活動です。

戦後の日本では製品の品質はあまり良くなく、アメリカのデミング博士の指導の下、主に製造業の分野で品質管理(QC)の方法が指導されるようになりました。

QC活動の手法は、日本の製造業を中心にその手法が磨かれていった結果

これら日本流の改善活動は【カイゼン】【KAIZEN】として世界中に認知されるようになりました。

製造業の行われたQC活動は、病院や行政、建設分野などに応用されるようになり現在に至ります。

②2022年度 府中病院の優秀演題

悠人会・生長会では毎年、各施設でQC活動の予選会が行われ、それぞれの地区ごとに発表会がなされていますが

2022年度は

- 府中病院

- 府中クリニック

- 府中のぞみクリニック

- ベルキッチン

が一つの地区として、合計30のサークルがQC活動に取り組みました。

コロナ禍の最中、オンラインにて演題発表が行われ、厳正なる審査の結果、優秀な18チームが選出されました。

<管理・コメディカル部門>

最優秀賞

- 理学、作業、言語聴覚療法室

フレイルとは健康な状態と、要介護の状態の中間にある「虚弱」な状態です。

フレイルは適切な対処で、健康な状態を保つことができ健康寿命を伸ばすために重要な考え方ですが、一般的にその認知度がまだまだ低いと言われています。

コツコツ防ぎ隊によるQC活動では、府中病院の整形外科病棟にご入院された方々にフレイルを啓発するための工夫が行われました。急性期病院でありながら、病気の「予防」まで見据えたリハビリテーションを行う視点が評価されました。

<看護部門>

最優秀賞

- 西2病院

核家族の増加やコロナ禍で周囲との接触を制限する事により、母親が一人で育児や家事をするいわゆる「ワンオペ」が多く、産後にうつ病を発症する女性が増加している事が問題となっています。産後のうつ病は出産後2週間に生じることが多いデータがありそのサポート体制が課題です。FUCHUベビママ応援隊によるQC活動では、うつ病を発症するリスクのある方に2週間健診としてサポートできる体制づくりに取り組みました。

<管理・コメディカル部門>

優秀賞

- 薬剤部

配合変化とは2種類以上の注射薬が混合することで生じる物理的・化学的な変化です。

配合変化により薬の性質が変化したり、効果が低下してしまいます。しかし、たくさんの薬剤があるなかで、その組み合わせを見極めるのはとても大変な業務ですね。

かわむかクラスによるQC活動によって、配合変化の一覧表や基準を作成することでスタッフの負担やストレスを軽減させる素晴らしい取り組みが行われました。

- 府中アイセンター

安全な手術のためには、事故を未然にふせぐ工夫をしっかりと行うことが重要です。その一つにタイムアウト(手術の際、主治医(執刀医)、麻酔医、看護師がいっせいに手を止めて、患者氏名・左右を含む部位・左右を含む術式などを確認すること)があります。Eye☆センジャーによるQC活動では、それら基本をさらに徹底するための取り組みが行われました。基本をしっかり突き詰めていくことが安心して手術を受けられることにつながっている活動です。

まとめ:QC活動による小さな「達成感」が「最高の医療」につながる

いかがだったでしょうか?

さまざまな【カイゼン】のアイデアは「現場」にあります。

現場の小さなカイゼンの積み重ねが、「最高の医療」につながります。

そしてなにより

私たち職員にとっても

自分たちのアイデアが形になり、仕事が楽になったり

皆さんに喜んでいただけた時の「達成感」はひとしおなのです。

「地域と職員がともに栄えるチーム」である状態を

をさらに追求していきたいですね。

当法人に就職をお考えの方は、

「最高の医療」のために、一緒に【カイゼン】活動にチャレンジしてみませんか?